地震大国である日本にとって家づくりで重要な耐震技術

関東大震災の翌年の1924年に日本は世界で最初に耐震法規をつくりました。これ以降、数々の震災を教訓として耐震構造技術が向上し、建築に関する基準が改正されてきました。現在の基準は、1978年の宮城県沖地震が都市型地震として甚大な被害を出し、1981年に「震度6強でも家が傾くことがあっても潰れない」というものに大改正された基準がもとになっています。関東大震災以降100年に渡り、日本の耐震技術は進化し続けています。

2024年元旦の能登半島地震では多くの家屋が倒壊し、多くの方が亡くなりました。

亡くなった人の9割以上が家屋の倒壊による圧死だったと言います。

私たちが暮らす地震大国である日本はいつどこで大きな地震などの災害が起こるか解りません。

大切な家族の命を守るために今からできる「減災」をしましょう。

災害から家族を守る家をつくろう。

木造の耐震技術

木質材料の性質と許容応力度等

木材の性質と特徴及び注意事項

木には針葉樹と広葉樹があるが、構造用は一般的に針葉樹である(広葉樹は少ない)。木材の特徴は、①直交異方性で、樹幹方向に比べ年輪接線及び半径方向の剛性・強度は小さく、乾燥収縮・割れは大 ②比強度(強度/比重)がコンクリートや鋼材に比べ高く、軽くて強い材料 ③比重、強度とヤング係数の相関性が高い ④加工しやすい ⑤小断面では火に弱く燃えやすい ⑥腐朽・蟻害を受けやすい ⑦めり込みをのぞき脆性的 ⑧樹種、個体差、部位により強度や弾性係数のバラツキが大きいエンジニアードウッド

木は節や繊維傾斜による強度低下や性能のバラツキが大きく、木材を小さくし乾燥し再構成すると高性能となる。その特徴とねらいは、木材の有効利用、大断面長大化、乾燥効率の向上、欠点の除去・分散化による品質の均一化による性能の国情、自由な形状、構造異方性のコントロールである。

木質構造の構造種別と構造設計法

木質構造の構造種別

木質構造を構法からみてみると、次のように分類する事ができる。以下、木質構造の構造種別

木質構造の接合部

接合の種別

部材どうしの縦方向の接合を継手、直交方向の接合を仕口と呼び、次の3種類に分けられる。

①部材端部を欠き込んで互いに噛みあわせる在来継手・仕口(嵌合接合)

②釘やボルトなどの接合具による機械的接合

③接着接合(主に集成材や面材の製造、面材と他部材の接着、2)との併用)住宅用接合金物

木造住宅の接合には規格金物があり、軸組みはZマーク、枠組壁工法はCマーク、丸太組工法はMマークがある。規格金物のZと同等以上の性能をもつDマーク、性能を認定するSマークもある。一般構造用接合部

中・大規模木造では、住宅用金物のほか、日本建築学会基準等に従って構造計算を行うものがある。釘、ボルト、ラグスクリュー、ドリフトピン、ジベル、ネールプレートや鋼製金物などで、剛性や許容耐力は実験や理論に基づき計算できる。

水平構面

軸組工法住宅の構造設計と構造計画

軸組工法は910mmやmモジュールで、梁・桁等の横架材は通し柱に対して柱勝ち、管柱に対しては梁勝ちで取り付けられる。主要部材間の接合は、継手・仕口の仕様規定があるが、構造計算によることもある。軸組工法の特徴は、平面計画の自由度が高い、増改築しやすい半面、いろいろな平面・立面形状があり、構造安全性の確認が煩雑で、小規模の割には大変である。構造仕様規定は、建築基準法施行令3章3節に規定されている。この規定を満たす2階建て以下、述べ床面積500㎡以下、軒高さ9m以下、最高高さ13m以下であれば、令第46条の壁配置と壁量計算が実質的に重要な部分である。軸組工法建築物の構造設計上の注意事項は、下記のとおりである。

耐力壁両端の柱頭・柱脚接合部が耐力壁よりも先に破壊しないこと。/床水平構面の充分な剛性と耐力の確保/壁線と壁線区画を構成し、壁線間隔は8m(靱性に富む壁は12m)以下。

その他の技術

免震・制振

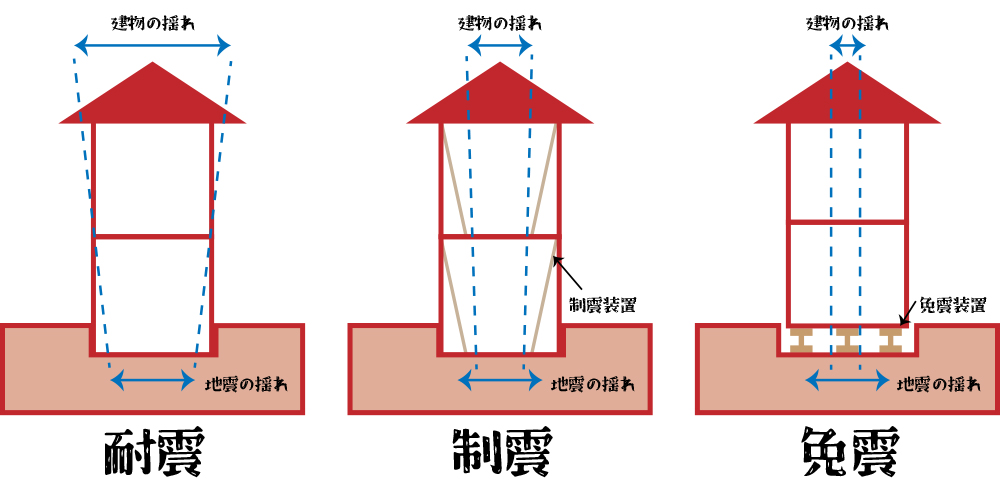

「耐震」は建物の壁に耐震壁を設置したもので、地震による倒壊を防ぐものです。「制振」はダンパーなどの制振装置を設置したもので、建物に伝わる地震の揺れを吸収しながら揺れ幅を小さくし建物本体へのダメージを減らすものです。「免震」は基礎と建物との間にローラーなどの免震装置を設置し地面と建物を切り離したもので、地震自体を建物へ伝えないものです。

近年木造にも免震や制振技術が導入されている。木造の免震では、建物が軽く地震力より風荷重が大きいこともあり、風に対する滑り防止機構を設けることもある。制振も住宅の1階壁に応用されることがある。スケルトン・インフィル(SI)住宅

近年の社会背景から住宅でも世代交代への対応、住宅の長寿命化からSI住宅という発想がある。最初からスケルトン(構造躯体)と内装・設備(インフィル)を分離し、スケルトンを長持ちさせ、内装・設備は必要に応じ変更できるように配慮した住宅である。ハイブリット化

色々の構造材料、部材、工法や構造形式等をうまく併用し、高品質な木質系建築物を造ろうとの考え方がある。事務所建築への実用化などが知られている。伝統工法の見直し

日本古来の伝統工法の良さと環境問題・自然回帰、国産材の有効利用の観点から、伝統工法の見直しがなされている。実大振動実験や設計法の整備が行われている。貫、土壁と柱脚移動・浮き上がりの評価が問題である。

木造の改修技術

木造住宅の耐震補強

補強計画は目的別に、地震入力の低減(屋根や外壁の軽量化)/応力集中を避ける(偏心率是正、床構面補強)/強度補強・強度増設(基礎、壁、脚部補強)/変形性能の向上(接合部補強、エネルギー吸収装置) /腐朽・蟻害部位取り替え、環境改善や脱落・落下防止、折損防止などがある。部位別には、屋根、床、壁、基礎であるが、1階の補強が大半である。しかし、2階以上に問題があることもある。

基礎

昭和56年以前の基礎は無筋や耐力不足が多く、クラックや不同沈下が発生していることがある。補強方法には、/添え基礎/ひび割れエポキシ充填補修/繊維補強エポキシ接着/鋼板貼り付け/地盤補強などがある。壁

耐力壁・開口壁補強、腰壁・垂れ壁による柱のラーメン効果補強、筋かいや面材系の増設補強やこれらの接合部補強がある。面材系では現行新築の規定以上の性能の釘打ち(ただし100mm以上)を行うこともできる。水平構面

古い木造住宅では面内剛性が不十分で、形状によっては水平構面補強も行われている。水平構面の性能は、耐震診断の評点に反映される。接合部

接合部の強度と靱性は重要で、古い住宅では大半性能不足である。補強法として/耐力壁(筋かい端部、面材周辺)/床面材周辺/柱脚・柱頭があり、これらは直接耐震診断の評点に関連する。また直接評点に関係しないが、床梁、銅差、桁端接合、小屋組部材端、土台の固定などもある。腐朽・蟻害への対応と対策

阪神淡路大震災の被害の多くは、腐朽・蟻害が原因といわれている。腐朽・蟻害は外観からは判断できず、補強工事で初めて発見されることがある。腐朽・蟻害が進んでいる場合、根本解決しないと真の補強にならない。増設補強・その他

屋外に鉄筋筋かい、木や鋼製ラーメン、鋼製独立柱、増築補強、屋根の葺き替えによる荷重の軽減化、制振補強(柱上下端、壁、腰壁、垂れ壁など)、一室補強(重要な部屋の内部を鋼製フレーム等で過酷)などがある。

当社では、耐震診断ソフトを導入しています ※詳しくはこちらをクリック

東日本大震災の被害からわかった液状化等への対策の重要性

平成23年3月11日の東日本大震災は、マグニチュード9.0の巨大地震で、わが国の国土の大半の地域で揺れを感じ、広範囲に被害を及ぼした。建築物の倒壊より、津波被害と原子力災害が大きかったため、建築関係の被害が薄れて見えるが、建築に関する被害にも目を向ける必要がある。

①中高層建物の長周期振動による構造体以外の内装材やビル設備の損傷

②天井をはじめとする非構造部分の被害

③地盤の液状化による被害

④傾斜地盤や埋立盛土の造成地の被害

これらは、今までもその被害発生が懸念されていた。液状化などについては耐震設計者の責任の所在内とは言いがたいといった耐震設計の盲点もあるが、対策が遅れたことは事実である。新築の設計も勿論であるが、既存建物の耐震補強での対策がより早急に求められる。なお、液状化等による住宅の災害復旧・補強工事にはアンダーピンニング工法/耐圧版(保持版)工法/嵩上げ工法/曳き家工事/土台上げ工事 などがある。

伝統木造建築物の耐震診断と耐震改修

伝統木造建築物の保全は重要だが、必ずしも技術が確立されているわけではない。小壁+太い柱のラーメン効果、貫接合、土壁、太い柱の転倒復元力、組みもの等の減衰効果などが構造の特徴であるが、違う場合もある。

寺院建築物の特徴は重い屋根、耐力壁が少なく、柱と貫・小壁のラーメン効果、偏心が大きい、水平構面剛性・耐力が小さい、床下の高さが大きく柱直下は磁力で耐力・固定度不十分等である。太い柱は転倒復元力もある。このため、耐震診断や補強計画に限界耐力計算が用いられる事が多い。

非木造の耐震技術

木造住宅の耐震補強

住宅などの建設では、予算に応じてどういう部屋を作り、仕上げは何にするか、設計者と入念な打ち合わせをすることになる。ところが、そこで構造の性能について議論されることはこれまではほとんどなかった。建築物の構造性能が、これまであまり話題にならなかったのは、一般の人々にとって構造の話がイメージしにくいからだと考えられる。特に建築物の耐震性能は、地震でない限り直接感じることは難しい。

構造性能は、つい最近まですべて設計者やさらにいえば法律にゆだねられていたといっても過言ではない。建築基準法を守っているのなら施主としてとやかくいう必要はない。そういう状況だったのは、構造設計者の説明不足という一面もあったかもしれない。しかし、平成7年におきた阪神淡路大震災以降は、少し状況が変わってきている。(社)日本建築学会近畿支部が、阪神淡路大震災で震度VIIの地域における鉄筋コンクリート造(以下「RC造」という)建築物の全数について外観から被害度を調査した結果によれば、昭和56年の新耐震設計法施行以前に建設されたRC造建築物では、15%以上のものが中破以上の被害をうけた。

ところが、新耐震設計法の施工以降に設計・施工されたRC造建築物では、被害度が報告されていないものを含めて中破以上の被害を受けたものは5.5%に過ぎなかった。新耐震設計法では、高さ方向の剛性分布、平面的な剛性分布、部材の変更能などを考慮して設計するようになった結果、大きな被害が大幅に減少したといえる。

しかし、建築物の崩壊等は免れたものの深刻な被害をうけ、その後の使用に支障をきたした家屋も数多くあった。その理由として、昭和56年に施工された新耐震設計法では、大地震時には人命を保護することが規定されているだけで、どの被害程度を定めているわけではなかったためである。

そのため阪神淡路大震災後は、耐震グレード等の性能を規定する性能設計を求める声が聞かれるようになった。

過去の耐震設計と異なり性能設計では、日常の使用にかかわる使用性、地震などに対して財産の保全をはかる修復性も基本性能として加えている。「使用性」「修復性」「安全性」という基本性能に対応した、使用限界状態、修復限界状態、安全限界状態を目標の水準として定めていく必要がある。

また、性能設計では、施主は設計者との対話と合意に基づき、建築物の性能について判断をし、その結果に対して責任を持つことが求められる。したがって設計者は、対話を通じて施主の建築物に対する要求性能を引き出し、合意に基づき目標とする性能を定め、設計の結果が、設定した性能を満たしていることについて責任を持つ必要がある。

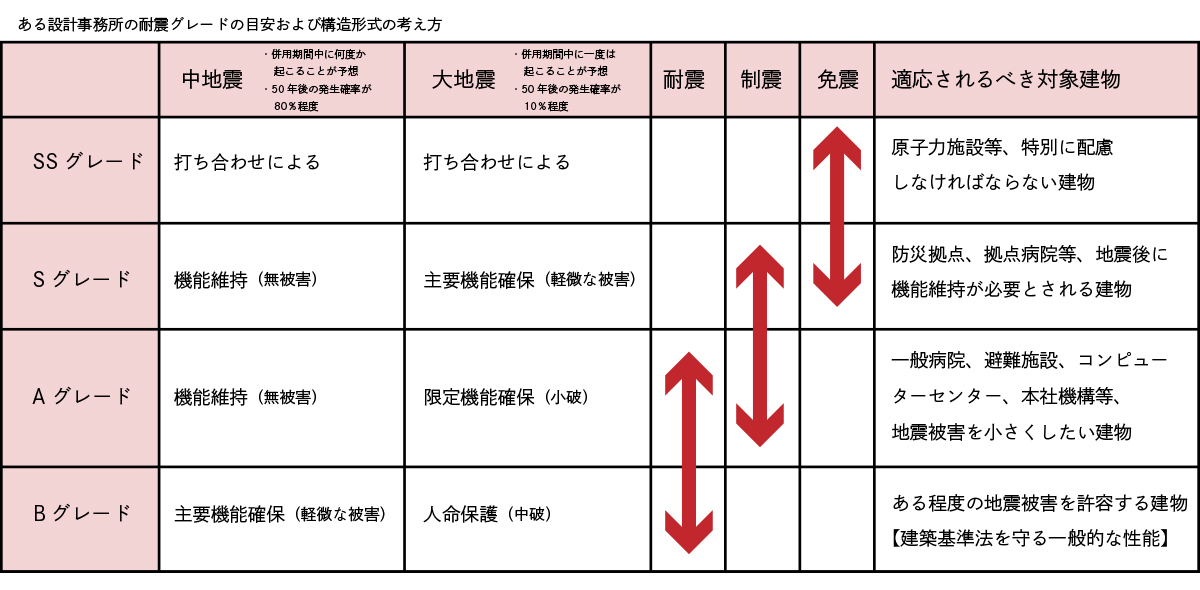

ある設計事務所を例に挙げると、独自の耐震性能設計マニュアルを作成していて、その中では一般的な建築物の耐震性能メニューを上から、S、A、Bの3つのグレードに分けている。さらに原子力施設のようなハイグレードを含めると、4段階としている。Bグレードが建築基準法を守る一般的な耐震性能であり、大地震時には崩壊しないというクライテリア(耐力、変形等についての制限)であるのに対し、免震建築物などの代表されるSグレードは大地震時にもほとんど被害がなく、建築物の機能を維持できるという高い耐震性能を持つものとしている。

目標性能を設定する地震動レベルは、中地震動、大地震動の2段階とし、目標性能の水準を分かりやすくするために、「無被害」から「軽微な被害」、「小破」、「中破」、「大破」に至る想定された被害の程度で表示している。

次に耐震グレードと構造形式の関係について解説する。耐震構造が、建物の硬さや強度で主に抵抗あるいは、鉛直荷重を指示する骨組の靱性で地震エネルギーを吸収して抵抗するのに対し、免震、制振構造では、鉛直荷重を指示しないダンパーで地震エネルギーを吸収して建物の損傷を軽減させる技術である。

一般的に高い耐震グレードを求める場合には、この免震、制振構造が有効である。

免震構造

地震時に建築物を地上に浮かすことができれば、浮いている建築物に生じるせん断力は無く、上部構造には水平力が作用しないことになる。しかし実際には、建築物を空中に浮かすことは難しい。そこで鉛直荷重を指示する鉛直剛性が高く、水平摩擦の小さいすべり支承又はきわめて水平剛性の低い支承で建築物を支持させる事により、上部構造に作用する地震力を小さく抑えることができるようにしたのが免震構造である。

別の考え方をすると免震構造は、主として地震による振動エネルギーを吸収する機構を免震層に集中させることにより、建築物の上部構造の応答加速度や層間変異を低減しようとする構造である。免震構造では、建築物の固有周期が長周期域にあるため、地震時の建築物の応答せん断力と加速度が低減され、また応答変位が免震層に集中するので、上部構造の層間変位が抑えられる。

免震構造は、構造体の地震による損傷を起こさないだけではなく、建築物に附属する設備や収納物の移動あるいは転倒の危険度を現象できることも大きな利点である。

免震部材は、建築物を支持する支承材と揺れのエネルギーを吸収するダンパーとで構成されている。免震構造は、地震の振動エネルギーをできるだけ多く吸収するように免震層にこれらの部材を配して、上部構造を地震から守るしくみである。支承材には積層ゴムアイソレータ、すべり支承、転がり支承があり、ダンパーも併用された鉛プラグ入りと高減衰系積層ゴムアイソレータなどもある。ダンパーには、弾塑性系として金属の延性を利用した鋼材ダンパー、鉛ダンパーがある。また流体系として粘性体の粘性抵抗を利用したオイルダンパー、粘性ダンパーなどがある。

一般に免震層を建築物の最下層と基礎の間に設けることが多いが、中間階に免震層を設けることも、免震層より上部の地震力を低減させ、免震層よりも下層の地震力も減らすことができるので、入力地震力を減らす有効な方法となる。

しかし、免震層を設ける層に変形が集中するので、配管あるいはエレベーターなどがその層の変形に追随できるようにする必要がある。基礎に免震層を設ける場合には、免震層上部の建築物と周辺地盤との間に大きな変形が生じるので、十分なクリアランスを設けるとともに、その変形によって人が建築物に出入りするのに支障が生じないように注意する。免震構造に使用する支障材は、水平力による転倒モーメントとそれに伴う外周部に生じる引張力に対して抵抗できない材料が多いので、地震時に支承材に作用する引張応力の検討が必要である。なお、復元力の小さい支承材を使用すると、暴風などで免震層に大きな変形が生じてしまうので注意する。

また卓越周期が長い軟弱地盤上における地震災害の経験も少ないので、このような地盤での地震動特性の検討も行うことが必要である。

制震構造

制振構造は、地震や風による振動エネルギーを吸収する機構を架構に付加することで、建築物の振動を抑制する構造である。

建築物に入力された地震エネルギーを制振機構に集めるためには、架構の一部または全体を柔らかく設計し、そこにエネルギーを吸収する機構を設置することが効果的である。特定層(一般的に第1層)を切り離して柔らかく設計し、そこにエネルギー吸収機構を設置した形式が、先に述べた免震構造である。

制振構造では、各層を比較的柔らかく設計して各層にエネルギーを吸収する機構を配置する形式か、主構造頂部に柔らかく接合された付加質量をのせて固有周期に合わせて共振させることで、接合部に設置されたエネルギー吸収機構に振動エネルギーを吸収させる形式が多く用いられる。

非木造の改修技術

既存建築物の地震被害とその対策

近代日本における建築物の耐震規定の導入は、関東大震災の翌年の大正13年に、設計震度の概念に基づく設計用地震力を導入した耐震規定の規定が最初である。その後、昭和25年には建築基準法が公布されたが、昭和43年の十勝沖地震では、それまで最も耐震的であると考えられていた鉄筋コンクリート造(以下「RC造」という)建築物に大きな被害が生じ大きな社会問題となった。その後、昭和46年には建築基準法施工例が改正され、柱の帯筋間隔の規定が強化された。さらに、昭和53年の宮城県沖地震の被害による耐震設計法の見直しや耐震設計法に関する研究成果の蓄積をふまえて、昭和56年には建築物の強度のみならず靱性(変形能力)を考慮した耐震設計法へと進化していった。

一方、昭和52年には十勝沖地震以降の耐震診断技術、補強技術に関する研究成果を盛り込み、RC造を対象とした「耐震診断基準」「耐震改修設計指針」が発表されると共に、鋼構造、鉄骨鉄筋コンクリート造、木造などのRC造以外の建築物を対象とした耐震診断基準や改修設計指針も順次開発、公表された。しかし当時は、一部の地域のみで運用されたのみで、これらの適用例もあまり見られなかった。これらの基準や指針が全国規模で適用されるようになったのは、平成7年の阪神淡路大震災を契機とした建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、「耐震改修促進法」という)の制定以後である。

阪神淡路大震災では、昭和56年以前に設計・施工された建築物に甚大な被害が生じ、耐震補強による地震対策の重要性が強く再認識された。RC造学校校舎の被害統計をみると、被害の割合は耐震規定が改定された昭和46年および昭和56年を境界に異なり、古い建築物すなわち、昭和56年以前の新耐震設計法を適用していない建築物を対象に、全国的に耐震診断・耐震改修の普及が図られるようになった。現在、耐震補強の主な対象は校舎や体育館などの学校建築でるが、今後はその他の公共建築物や住宅を含む民間建築物の耐震補強を促進することが大きな課題である。

-

お電話でのお問合せ

0120-5000-25

24時間365日受付